최근 몇년간 자동차 업계의 자율주행 투자는 '광풍'이었다. 2016년부터 거의 모든 회사가가 유명 스타트업 지분을 사들였다. 이들은 빠르면 2020년대 초 완전 자율주행을 상용화 하겠다고 밝혔지만, 당찬 포부와 달리 성장 동력은 점점 떨어지고 있는 분위기다.

업계에도 찬바람이 불어닥치고 있다. 폭스바겐그룹은 차세대 프로젝트 아르테미스, 트리니티에서 자율주행 분야를 상용차 부문에 이관했다. 애플이 내놓을 전기차도 완전 자율주행 기능이 빠질 예정이며, 10조원대의 몸값을 자랑했던 스타트업 아르고 AI는 폐업했다. 왜 그런걸까.

# 자율주행 기술 어디까지 왔나

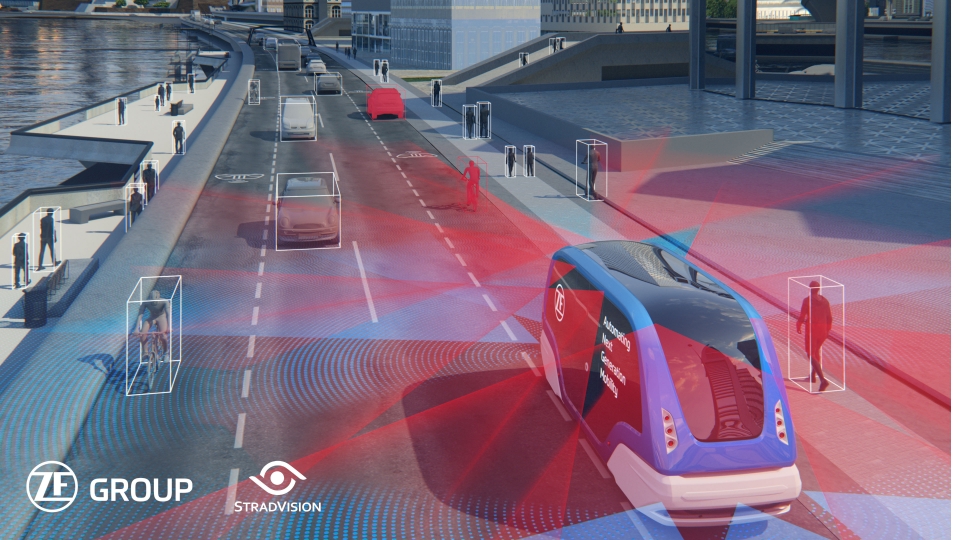

자율주행은 크게 세 가지 단계로 작동한다. 하드웨어가 주변의 사물을 인지하면, 소프트웨어는 이 데이터를 판단해 어떻게 움직일지 결정하고 페달을 밟거나 스티어링휠을 조향해 움직인다. 다소 복잡해보이지만 모든 과정은 순식간에 이뤄진다.

이와 관련된 제어 기술은 충분히 성숙해져 있는 것으로 보인다. 차에서 내린 운전자가 스마트키 조작으로 좁은 공간에 주차를 할 수 있고, 지구 반대편에 있는 자동차를 원격으로 제어하는 것 까지 가능해졌다. 크루즈 컨트롤, 첨단 주행 보조 시스템도 관련 기술을 접목한 사례다.

이는 제한된 환경 내에서 더욱 고도화 되고 있다. 메르세데스-벤츠의 자율주차 기술, 만트럭의 플래투닝(군집주행)은 고속도로나 주차장 처럼 규격화된 지역에서 4~5단계 수준의 자율주행이 가능하다는 걸 잘 보여준다.

# 변수는 '불확실성'…막대한 데이터도 문제

문제는 불확실성이다. 예측할 수 없는 개방된 환경에서는 변수가 너무 많아지기 때문이다. 주변을 감지하는 센싱 기술과 차량 스스로가 판단할 수 있는 영역에는 한계가 분명하다. 자율주행차와 사람이 운전하는 자동차가 혼재된 상황에서는 언제 어떤 일이 발생할지 모른다. 시험 중인 자율주행차가 도심에서는 빠르게 달리지 못하는 이유도 여기에 있다.

문제점은 사고 사례를 통해 잘 드러난다. 2016년에 발생한 첫 번째 테슬라 오토파일럿 사망사고는 주변환경을 감지할 수 있는 기술이 더 고도화 돼야 한다는 걸 보여줬다. 라이다 센서가 없어 물체간의 거리와 형상을 파악하지 못했고, 카메라는 '흰색' 트레일러보다 '높은 곳'에 있는 하늘을 인지하는 데 실패했다.

2019년 발생한 구글 웨이모 사고 역시 기계가 완벽한 판단을 할 수 없다는 걸 보여준 사례다. 웨이모는 공사중인 도로 옆의 모래주머니를 피하려다가 옆 차선의 버스를 들이받았다. 모래주머니를 그대로 밟고 지나갈 것인지, 장애물을 회피해 옆 차선으로 주행할지 고민하는 동안 반대 차선에서 오는 버스의 움직임을 예측하지 못했다.

쌓아둬야 할 막대한 데이터와 시간도 걱정거리다. 자율주행을 구현하기 위해서는 고정밀 지도 데이터가 필요하다. 무한대에 가까운 지구의 모든 도로를 시험하고 검증하는건 불가능에 가깝다. 자동차가 그 많은 데이터를 처리하는 것도 어렵지만, 갑작스런 도로 공사로 인해 언제 '죽은 데이터'가 될 지도 모르는 일이다. 이런 변수를 모두 감당할 수 있을까는 의문이다.

힘들게 시스템을 준비했더라도 세계 각국의 지도 데이터를 확보하지 않으면 무용지물이 될 수 있다. 우리나라 지도 데이터가 담긴 자율주행차가 미국에서는 자율주행을 하기 어렵다는 뜻이다. 지도 데이터가 잘 갖춰지지 않은 나라일수록 더욱 그렇다.

# 규제는 모두 다른데, 다 맞출 수 있을까

각국의 규제도 다르다. 자율주행차 판매를 허가하는 국가들이 있는 반면, 아직 관련 규정조차 준비되지 않은 나라도 많다. 객관적인 판단을 위해서는 주행 기록 장치라도 의무화 되어야 하는데 이 부분에 대한 국제 표준도 애매하다.

미국의 경우 레벨3 자율주행차 판매를 허용하고 있지만 세부 규정은 각 '각 주(州) 정부'에 맡겼다. 주법이 모두 다르다 보니 자동차 업체 입장에서는 혼란스러울 수 밖에 없다. 가령 캘리포니아는 모든 자율주행차 운전자에게 책임을 부과하는 반면, 네바다는 차량 소유주가 아닐 경우 면제시키고 있다.

독일의 경우 유럽에서 가장 먼저 레벨4 상용화를 언급했지만, 아직까지 구체적인 지침과 시행 시점이 나오지 않는 상황이다. 일부 유럽 국가들은 레벨3 자율주행마저 허용하고 있지 않고 있다. 만들어도 달릴 수 없는 다소 복잡한 환경이다.

# 자동차는 운전자와 보행자 중 누구를 살릴까?

자율주행에 대한 모든 조건이 갖춰졌다고 해도 '윤리'의 벽을 넘어야 한다. 기계의 판단을 사람과 같은 수준으로 믿고, 맡기고, 책임지게 할 수 있냐는 것이다. 이른바 '트롤리 딜레마'로 사고에 직면했을 때 운전자를 보호하고 10명의 보행자를 칠 것인지, 콘크리트 벽을 들이받아 운전자를 죽일 것인지의 시나리오가 주로 언급된다.

이때 인공지능이 어떻게 판단해야 할 지를 정하는 주체는 누가 되어야 할까. 정부일까 업계의 자율일까. 아니면 운전자가 개별적으로 설정할 수 있도록 해야 할까? 우리는 아직 모르는게 너무도 많다.

이렇다보니 자율주행차에 대한 신뢰도는 여전히 정체되고 있다. 해외 조사 결과들을 봐도 대부분의 국가에서 절반 가량의 운전자가 자율주행차를 믿지 못하고 있다. 미국자동차협회(AAA) 조사에서는 운전자 4명 중 3명이 자율주행차를 믿지 못한다는 조사까지 나왔다.

자율주행이 아직 가야 할 길은 멀다. 완전 자율주행 시대가 과연 오긴 오는걸까. 일부 회사들의 주가를 띄우기 위한 환상같은 존재는 아니였을지 의구심만 든다.